lunes, 15 de abril de 2013

El gélido hielo de la noche

Ya vamos a toda máquina, señor, dijo el contramaestre completamente azorado. El sudor del capitán Rostron se deslizaba por el rostro sin contención alguna, a pesar de la reiterada restriega con el pañuelo sudoroso. La aplastante obscuridad de la noche no la podían quebrantar los escuálidos farolillos enfocados al horizonte; y el viejo zorro de mar no distinguía a penas nada con sus ojos rasgados, perseverando en el intento, inmóvil y con la vista fija hacia una planicie acuosa de plomo, temblona, que languidecía prácticamente solidificada al arrullo de los hielos. Al otro lado del buque mascaba el silencio Campbell Cooper, esperando alguna señal inaudita en aquel desierto líquido; un milagro entre esos gigantones corpachones vestidos de blanco que de tiempo en tiempo iban prodigándose en inusitado juego al escondite. Nunca había oído tanto silencio el periodista Lewis P. Skdmore en las noches primaverales de aquella travesía, pero aquel día era distinto, y escuchaba como nunca el rugir avinagrado de las máquinas trajinando a más de dieciocho nudos de velocidad; hasta los motores de la calefacción se habían sobreañadido al impulso incontenido de la esperanza. El runrún de las murmuraciones había dado paso, desde hace más de media hora, a una quietud sepulcral, un silencio gélido y una tensión mortífera inaguantable; pareciera, quizás, inexistente la tripulación en el buque, amodorrada con ojos como platos, expectantes, en los óculos de los camarotes enterrados allá abajo. Nunca una llamada en el abismo de la noche había causado tanta desazón; nunca hubiera nada sorprendido al capitán como aquel grito desolado del abismo. Las bromas acicaladas de almíbar en Nueva York del Dr. Francis H. Rlackmarr, fotografiando al viejo grumete, se habían quedado congeladas en muy poco tiempo, cuando ya estaba perdida la ruta de Rijeka. Veinte minutos después del filo de la media noche el cielo quedó sembrado de terror e incertidumbre. El tiempo se había parado, de repente, al toque incierto de la obscuridad de la noche. Cerca de sesenta millas les separaban de un objetivo inaprensible, y aquel avezado guía lo sabía con la certeza que sabe la muerte; que se puede ignorar y desatender a un tiempo, pero que de nada sirve. Así caminaban por la inmensidad de las aguas sin respiro, ahogados en ese mar inquietud con el mortífero cuchillo de la desolación en trance. La angustia del capitán y su séquito de oficiales solamente se medía con la incontenible sudoración, con la tensión de los dientes apretados atenazando un destino atribulado. Qué largo se hace el tiempo en una espera desdichada; qué grande se hace el cielo cuando es el mar quien te acompaña; y que solos están los corazones cuando esperan el dolor sin saber nada. Solo el hielo indemne a la esperanza te acompaña en esos ratos de miseria, y el mundo encuentra su destino..., y la vida alcanza la andanada. Sudoroso y frío movió el capitán el mostacho en un instante, y en el quiebro del silencio escuchó bogar allá a lo lejos. Eran ya las cuatro y veinte de la madrugada cuando el diligente buque empezó a vislumbrar en el túrbido horizonte una recua cansina y fantasmal de botes arracimados e inanes desafiando la muerte. Solamente la soledad y el temblor callado de la noche hablaron ya de forma clara. El capitán se echó las manos a la cara...¡Y lloró como un niño! Gritó de forma incontenida al firmamento y solo halló dolor y sufrimiento. Nunca el corazón le habló tan claro. El Carpathia llegaba tarde a su destino. El Titanic se acababa de hundir entre las aguas.

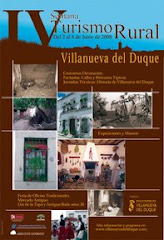

QUE PARE EL TREN EN LOS PEDROCHES

Vista Parcial de la Manifestación en la Estación de Villanueva