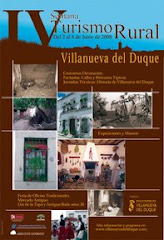

Veronique miraba con ensimismamiento, y no poca admiración, la exposición fotográfica de la Estación: una panorámica temporal de hacía más de cincuenta años. Eran las cuatro de la mañana y regresaba de vuelta a su querida Neuchatel, henchida de alegría tras un periplo apasionante de cuatro días. Quién le iba a decir a ella que en la década de los sesenta, después de una dilatada espera (desbaratada por los avatares de la vida), iba a conocer la tierra de sus padres. Desde siempre se había imaginado una tierra empobrecida y carente de vida, una panorámica negativa creada al tenor de su madre, huida a Suiza en desazón en la segunda década del siglo (a raíz de aquella crisis vacuna interminable); bueno, de la debacle económica general que le hizo buscar –como a tantos otros– nuevos horizontes en los verdes campos de Europa; aunque siempre al lado de la naturaleza y de la vacas, aunque fuera en los silentes susurros del Laboratorio. Ahora, sin embargo, ante sus ojos había aparecido una estampa floreciente de sus orígenes, bien distinta de lo que pensaba. En un lapsus del tiempo se había trasportado al relumbrante aspecto de estos pueblecitos del llano de Los Pedroches en España: lugares tranquilos y de ensoñación, adecentados a las formas del pasado y viviendo del turismo; con magníficas rutas de senderismo extraordinariamente organizadas, en las que aún se podían ver y tocar encinas de verdad (¡qué sorpresa!); simpáticos enlaces tradicionales de comunicación entre unos y otros pueblos (con coches de ruedas); así como pequeñas fábricas de industria alimentaria –como le había comentado su madre– con refinado marketing, y típicas vaquerizas de postal aplicadas en la didáctica infantil de autosuficiencia ecológica. Un primor que a la pelirroja (que también fue a su pueblo de origen) se le antojaba un tanto enlatado, pero bonito. Además de un completísimo programa Culturel del todo original, con graciosas actuaciones de las que había oído hablar toda la vida. Una comarca viva, como un pequeño paraíso de ocio a muy pocos minutos del mundanal ruido de las grandes españolas que conocía. Ahora en su partida, un tanto teñida de nostalgia irracional, observaba la cuarentona las fotografías de una larga pugna de hace décadas. Resulta que el mismo año que partió su madre, desvencijada de ánimos y esperanza, los pedrocheños habían realizado una gran manifestación para pedir que se abriera aquella estación del Ave en que se encontraba, en cuyas fotografías aún se podía ver el evento -curiosamente- en papel y en la vieja técnica digital en antiquísimas pantallas de la exposición. Qué tiempos.

sábado, 27 de julio de 2013

QUE PARE EL TREN EN LOS PEDROCHES

Vista Parcial de la Manifestación en la Estación de Villanueva